红色文化进课堂:思政老师 5 步激活学生心

红色文化不是橱窗里的旧照片,而是一把能点燃当代少年心跳的火种。思政老师若只会照本宣科,再亮的火焰也会熄灭。如何把红色文化元素真正嵌进学生血脉?以下五步,供同行斟酌。

红色文化不是橱窗里的旧照片,而是一把能点燃当代少年心跳的火种。思政老师若只会照本宣科,再亮的火焰也会熄灭。如何把红色文化元素真正嵌进学生血脉?以下五步,供同行斟酌。

一、把 “大叙事” 拆成 “微心跳”

长征、抗战、建设,常被简化为宏大叙事,学生听来遥远。把一次渡河、一封家书、一把炒面,切成十秒短视频,配上一句 “如果这是你爷爷”,心跳立刻提速。思政老师要做的,是把红色文化教学策略的第一步落在 “微” 字:微场景、微物件、微表情。

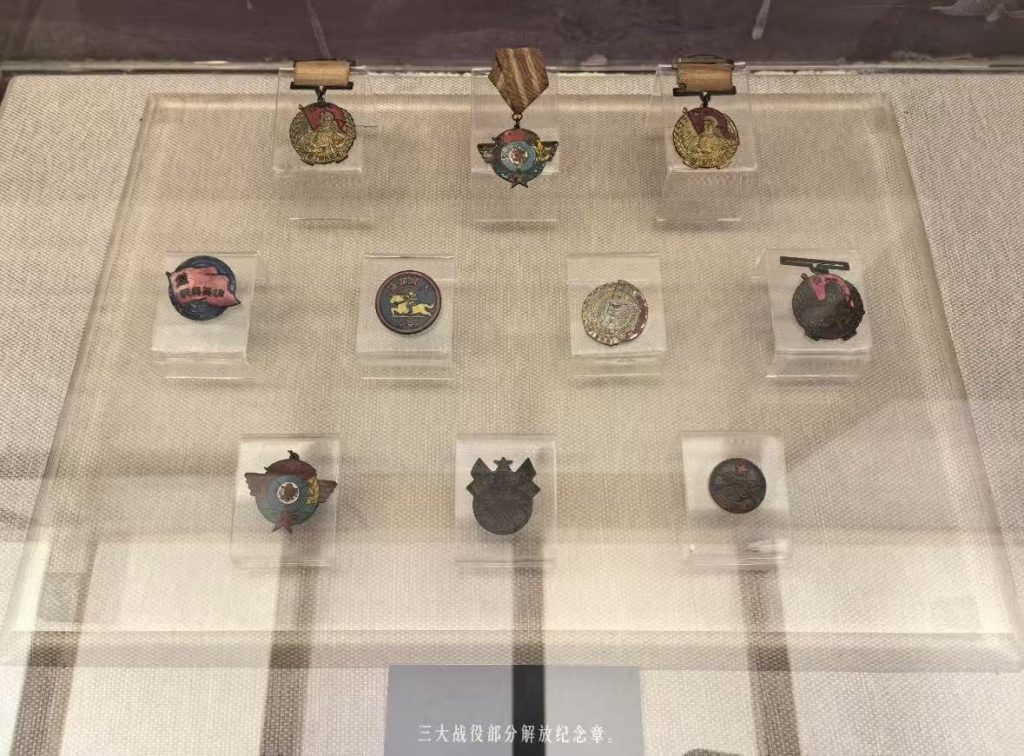

二、让沉默文物开口说话

校史馆里那杆锈步枪,学生路过十次也不抬眼。思政老师提前一晚关掉灯,只留一束手电打在枪托的裂痕上,问:“这裂痕像谁的掌纹?” 沉默三秒,再补一句:“它握过十八岁的手。” 红色文化元素瞬间有了温度。红色文化融入课堂的秘诀,是让物件先开口,老师再闭嘴。

三、把讲台搬到 “不确定” 地带

教室四面墙,学生太熟悉。带他们去老邮局门口站十分钟,看快递员穿梭,再递上一张 1938 年的战地邮路图,问:“如果当年是你送这封信,敢不敢?” 不确定的现场感,逼出真问题。思政课红色元素最怕 “确定答案”,一确定,思考就死。

四、用 “反向提问” 刺破滤镜

学生常被影视剧喂成 “滤镜脑”。思政老师故意抛一句:“假如敌人也说自己正义,你怎么证明我们是对的?” 教室里瞬间安静。红色文化教学策略的第四步,是让学生自己撕开滤镜,而不是老师撕给他们看。

五、留一道 “未完成的作业”

讲完湘江战役,不留 “写感想”,只发一张空白火车票,起点 “1934”,终点空着。回家路上,学生自己会填。红色文化进课堂的终点,永远是学生走出课堂后的那一步。

红色文化不是答案,是火种;思政老师不是火炬手,是点火的人。五步之后,火在学生心里烧,老师可以悄悄退场。