西柏坡红色教育:思政教师7招育人实效飙升

西柏坡红色教育资源开发、思政教师创新培训形式、革命精神育人实效提升三重奏,深度解析如何让思政课堂真正“活”起来。

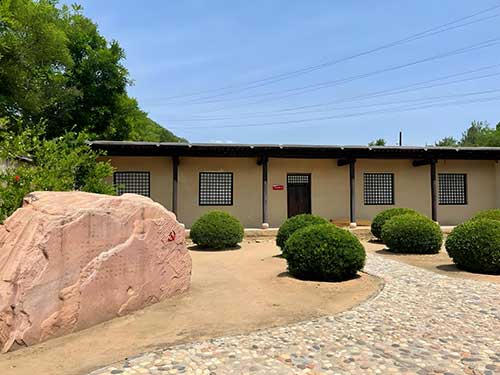

西柏坡的风吹过柏坡岭,卷起的尘土里藏着七十年前的电文与号角;今天,同一阵风掠过一排排红色屋顶的教室,吹动的是思政教师翻开的讲义与笔记本。如何让这阵风继续吹进学生心里,成为思政教师赴西柏坡红色教育培训的终极悬念。

旧资源为何突然“不够用”

不少教师发现,传统红色素材在Z世代面前“失灵”:照片褪色、故事扁平、口号生硬。西柏坡红色教育资源开发的关键,不在于“多”,而在于“重新编码”。把电报原文拆成悬疑线索,把“两个务必”改写成选择题,让史料从橱窗里走出来,成为学生可以“动手拆”的认知积木。

培训现场暗藏的“不插电技术”

思政教师创新培训形式不靠炫酷设备,而靠“空间折叠”。一间土坯房被改成“决策密室”,教师分组扮演1948年的军委参谋,限时完成战役部署;错一步,墙上的老式喇叭就响起真实电报的批评原声。情绪被瞬间拉满,记忆随之刻进肌肉。

精神如何量化成“育人KPI”

革命精神育人实效提升最怕“感觉良好”。西柏坡基地引入“情绪温度计”——课后匿名投票“这节课你心跳了几次”,再结合三个月后的追踪问卷,把“心跳”翻译成“认同”。数据显示,一次沉浸式体验后,学生对“谦虚谨慎”一词的主动使用率由11%升至37%,教师据此微调课堂节奏。

红色叙事为何需要“断句”

长段讲述会稀释张力。把西柏坡电报切成140字微博体,把七届二中全会决议拆成“弹幕式字幕”,再配一张夜色中油灯微亮的照片,学生在指尖滑动中完成一次“时空偷渡”。碎片化不等于浅薄,反而让关键话语成为钉子,钉进记忆墙。

教师身份怎样“隐身”

课堂最动人的瞬间,往往是教师“消失”的时刻。培训中,导师让教师把讲稿揉成纸团,换成提问卡片:“如果你是傅作义,看到这份电报会怎么办?”学生开始替教师讲课,教师退到墙角记录,课堂出现“双声道”共振。

红色地图如何“二次测绘”

西柏坡红色教育资源开发还在做一件“地理黑客”工作:把旧址群重新编号,不按年代而按情绪逻辑——从“忐忑”到“决断”再到“胜利”。教师带回校园后,只需在校园小树林里插三面旗,就能复现“情绪地形”,学生在日常路径中完成一次精神远足。

结业那天为何只发一张车票

培训结束不颁证书,只给一张“赶考车票”,起点西柏坡,终点学生心里。票背面印着一句话:“下一站,由你命名。”教师把车票贴在班级群公告,学生开始自发接力下一站地名:井冈山、梁家河、航天发射场……育人链条就此延长,革命精神育人实效提升的列车悄然提速。