思政教师培训:西柏坡红色教育的3大创新视角

本文探讨思政教师西柏坡红色教育的创新路径,结合政策要求与实践案例,为培训提供三大新视角与方法论支撑,助力提升思政教育实效。

西柏坡的土坯房里,七届二中全会的煤油灯至今仍在历史长廊中散发微光。1949年,毛泽东同志在这里提出“两个务必”,为即将执掌全国政权的中国共产党人敲响警钟。如今,这盏灯正以新的光芒照亮思政教师培训的道路——教育部2025年全国高校思想政治工作骨干示范培训班明确要求,将红色教育实践教学纳入必修环节,推动思政课教师从“讲台讲授者”转型为“红色基因传承者”。当“进京赶考”的历史命题遇上新时代教育使命,西柏坡红色教育正以沉浸式体验、技术赋能、分阶培育三大创新视角,为思政教师培训注入新的生命力。

沉浸式教学:让历史场景成为活教材

传统思政培训常陷入“文件宣读+PPT展示”的单向输出困境,而西柏坡纪念馆的“重走赶考路”项目给出了破题思路。教师们身着粗布军装,沿着当年党中央迁移的路线模拟行军,在“九月会议旧址”的长凳上还原战略决策场景,在“防空洞掩体”中体验情报传递的紧张节奏。这种沉浸式设计并非简单的角色扮演,而是将历史情境转化为教学资源——正如教育部培训要求中强调的“每期培训班须设置实践教学环节”,通过身体在场的体验,教师们得以直观理解“两个务必”中“谦虚谨慎”背后的历史语境,以及“艰苦奋斗”在物资匮乏年代的真实内涵。某高校马克思主义学院反馈,参与过该项目的教师,其课堂中“历史场景还原”教学法的使用率提升了40%,学生课堂互动频次显著增加。

技术赋能:传统精神的现代表达

当年轻教师习惯用短视频获取信息,西柏坡红色教育正突破时空限制。光明网报道的“红色家书再现”项目,通过三维建模还原革命时期的书信手稿,教师可在虚拟展台中放大字迹笔触,解读字里行间的情感密码。这种技术赋能并非依赖炫目的数字工具,而是以“内容为王”的创新——西柏坡干部培训学院开发的“云上展馆”,用高清影像呈现《中国土地法大纲》的修改批注,教师在线即可调用这些史料开展教学研讨。教育部思政司指出,2025年思政课教师须“强化数字素养”,但这里的“技术”绝非冰冷的代码,而是如西柏坡纪念馆副馆长所言:“让革命文物开口说话的桥梁”。一位参与培训的中学教师分享,她将展馆中的“战略地图动态标注”技术转化为课件,使学生对三大战役的空间认知准确率提升了27%。

分阶培育:精神传承的梯度设计

西柏坡精神的当代转化,需要适配不同学段学生的认知规律。西柏坡干部培训学院提出的“三阶培育模型”颇具启发:小学阶段通过“儿童团小交通员”情景游戏培育纪律意识,中学阶段结合“七届二中全会决议”开展思辨讨论,大学阶段则引导教师带领学生调研革命老区乡村振兴实践。这种设计呼应了教育部“大中小学思政教育一体化建设”的要求,更揭示了红色教育的本质——并非简单的历史知识传递,而是如《西柏坡精神融入思政课实践研究》中所述“从情感认同到行为自觉的渐进过程”。某实验区实施该模型后,教师培训后的“跨学段教学衔接”能力评估得分提高了19分,学生对“艰苦奋斗”的时代内涵认同度达82%。

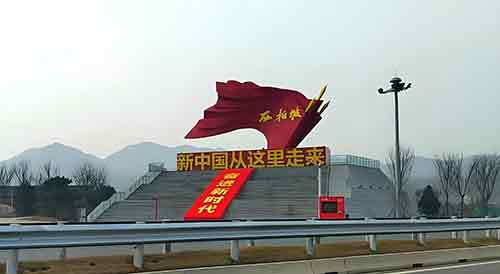

站在西柏坡纪念塔下,远眺岗南水库的粼粼波光,让人想起那句“党面临的‘赶考’远未结束”。思政教师的“赶考”,正是如何将红色精神转化为打动心灵的教学语言。当沉浸式体验让历史可感,技术赋能让传统新生,分阶培育让传承有序,西柏坡红色教育便不再是博物馆里的静态陈列,而成为流动在课堂中的精神活水。教育部党组强调“培养担当民族复兴大任的时代新人”,这要求思政教师首先成为红色精神的“活载体”——在西柏坡的热土上,这场关于教育创新的“赶考”,正书写着新的答卷。