高校思政教师重走“赶考路”:在实践中淬炼育人初心,赋能时代新人培养

本文聚焦“重温赶考路,奋进新征程——多所高校联合‘思政教师赶考行’”主题,深入探讨高校思政教育的创新实践。通过解析“赶考精神”的历史内涵与时代价值,结合江苏旅游职业学院、黄河水利职业技术学院等多校联合实践案例,揭示思政教师如何以“行走的思政课”推动理论与实践融合,助力培养担当民族复兴大任的时代新人。

重温赶考路,奋进新征程——多所高校联合“思政教师赶考行”的实践与启示

在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之际,多所高校积极响应党中央号召,联合开展“思政教师赶考行”实践活动,通过重走革命圣地、研学红色文化、创新教学模式,将“赶考精神”融入思政教育全过程。这一行动不仅是对历史的深情回望,更是对新时代立德树人使命的主动担当。

一、历史与现实的交汇:“赶考精神”的时代回响

1949年3月23日,毛泽东同志率领中共中央机关从西柏坡出发进京“赶考”,自此“赶考精神”成为中国共产党人接续奋斗的精神标识。这一精神以“两个务必”为核心,蕴含着居安思危、艰苦奋斗的政治清醒,彰显着全心全意为人民服务的根本宗旨。在新时代,“赶考精神”被赋予新的内涵:从“两个务必”到“三个务必”,从“进京赶考”到“强国建设”,其本质始终是中国共产党对执政规律、社会主义建设规律的深刻把握。

多所高校联合开展“思政教师赶考行”,正是对这一精神的传承与发扬。例如,江苏旅游职业学院马克思主义学院组织教师赴西柏坡、雄安等地研学,通过现场教学、专题研讨等形式,深刻体悟西柏坡精神的时代价值。教师们表示,要将“敢于斗争、敢于胜利”的革命精神转化为教书育人的内生动力,反哺课堂与科研。这种历史与现实的对话,使思政教育从理论说教走向实践感知,让“赶考精神”在新时代焕发新生机。

二、多校协同的创新:构建思政教育共同体

为破解传统思政教育资源分散、形式单一的困境,多所高校以“大思政课”理念为引领,构建跨区域、跨学段的思政教育共同体。例如,天津理工大学联合4所中小学共建科普思政实践育人基地,通过中医药文化科普、化学趣味实验等活动,将科学家精神与思政教育深度融合,实现“从小学到大学”的思政教育一体化。这种协同模式不仅打破了校际壁垒,更通过资源共享、师资互聘,形成了“理论教学+实践体验+社会服务”的立体化育人格局。

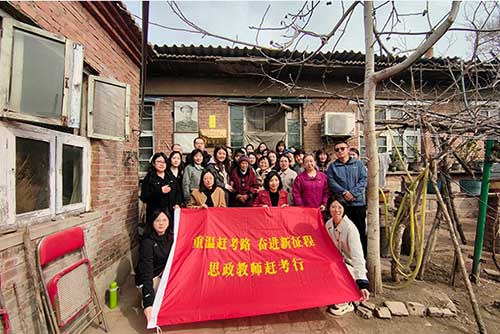

在具体实践中,高校注重发挥各自优势,形成特色鲜明的育人路径。河北工程技术学院马克思主义学院将党建工作与思政课教学深度融合,通过“五个融入”“五个引领”的党建工作格局,推动思政课程与课程思政同向同行。其“重走赶考路”主题实践教学,将思政小课堂与社会大课堂相结合,让学生在沉浸式体验中厚植家国情怀。而北海职业学院则以“文”“创”育人为特色,通过研发滨海旅游文创产品、开展非遗技艺传承实践等方式,将思政教育融入专业教学,实现文化传承与价值引领的有机统一。

三、教师队伍的淬炼:锻造新时代“大先生”

思政课教师是落实立德树人根本任务的关键力量。多校联合“赶考行”实践,将教师培训与实践研修相结合,着力提升思政教师的政治素养与教学能力。例如,黄河水利职业技术学院组织40余名思政课教师赴西柏坡、雄安等地开展实践研修,通过参观革命旧址、聆听专家讲座、参与互动教学等方式,强化教师对“赶考精神”的理解与践行。结班仪式上,教师们表示,要将研修成果转化为教学创新的动力,讲深讲透讲活思政课。

为进一步提升教师队伍质量,高校还建立了常态化培训机制。河南理工大学构建“五位一体”课程思政培育体系,通过“思政课教师—专业教师”结对帮扶、“名师工作室”建设等举措,推动思政教育与专业教育深度融合。其“圈层突破”协同育人模式,以地矿类学科为核心,辐射带动其他学科,形成了具有行业特色的思政教育品牌。此外,教育部出台的《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》明确要求,高校应按师生比不低于1:350的比例核定专职思政课教师岗位,并加强教师培训与实践锻炼,为思政教育提供坚实的师资保障。

四、育人成效的彰显:培养担当民族复兴大任的时代新人

多校联合“思政教师赶考行”的最终目标,是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在实践中,高校通过丰富多样的教学形式,引导学生将“赶考精神”内化为行动自觉。例如,新疆农业大学组织3500名学生开展“行走的思政课”,通过宣讲党的创新理论、参与乡村振兴实践、体验戍边文化等方式,让学生在“受教育、长才干、作贡献”中坚定理想信念,增强社会责任感。这种“沉浸式”教育模式,使思政教育从“入耳”到“入心”,真正实现了“立德树人”的目标。

学生反馈显示,“赶考行”活动对其价值观塑造产生了深远影响。一位参与实践的学生表示:“通过重走革命先辈的‘赶考路’,我深刻体会到今天的幸福生活来之不易。作为新时代青年,我们要以‘赶考’的姿态,在实现中华民族伟大复兴的征程中贡献青春力量。”这种从理论到实践的转化,正是思政教育实效性的生动体现。

五、未来发展的展望:在“赶考”路上续写新篇章

站在新的历史起点上,多校联合“思政教师赶考行”需进一步深化改革创新,以适应新时代思政教育的新要求。一方面,要加强数字化赋能,利用虚拟仿真、人工智能等技术手段,打造“线上+线下”融合的思政教育平台。例如,成都职业技术学院建成“成都战役”虚拟仿真课程,让学生在交互式体验中感悟革命精神,提升教学吸引力。另一方面,要强化校地合作,与政府、企业、社区共建思政教育实践基地,推动思政小课堂与社会大课堂深度融合。曲阜师范大学与日照市教育局合作,建立“大中小学思政课教学实践基地”,通过专家互聘、资源共享,形成了区域协同育人的良好局面。

此外,高校还需加强对“赶考精神”的理论研究,为思政教育提供学理支撑。河北师范大学举办“赶考精神”学习研究座谈会,组织专家学者从历史、理论、实践等维度深入解析“赶考精神”的内涵,为思政课教学提供了丰富的学术资源。这种理论与实践的良性互动,将推动“赶考精神”在新时代绽放更加璀璨的光芒。

结语:

“时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人。”多所高校联合开展“思政教师赶考行”,既是对历史的致敬,更是对未来的承诺。通过重温“赶考路”,思政教师们在实践中淬炼了初心、提升了本领;通过奋进新征程,高校正以“大思政课”理念为引领,培养更多担当民族复兴大任的时代新人。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,我们相信,这一行动将持续书写思政教育的新篇章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力和人才支撑。