把西柏坡红色文化真正搬进教师培训,需要一次 “反向行军”—— 让学员先迷路,再寻路。

西柏坡的黄土院墙曾写下共和国序章,如今却被不少思政课轻轻带过。教师们背着沉甸甸的教材,却常把这段历史讲成干巴巴的 “知识点”。问题不在素材稀缺,而在方法老旧。把西柏坡红色文化真正搬进教师培训,需要一次 “反向行军”—— 让学员先迷路,再寻路。

西柏坡的黄土院墙曾写下共和国序章,如今却被不少思政课轻轻带过。教师们背着沉甸甸的教材,却常把这段历史讲成干巴巴的 “知识点”。问题不在素材稀缺,而在方法老旧。把西柏坡红色文化真正搬进教师培训,需要一次 “反向行军”—— 让学员先迷路,再寻路。

一间临时教室被布置成 1948 年的军委作战室,桌上摊着发黄的《将革命进行到底》油印件。培训导师不讲解,只递出一张 “缺了坐标” 的作战地图,要求受训教师在 30 分钟内完成 “三大战役态势复原”。有人翻书,有人争论,有人沉默。嘈杂声里,导师悄悄播放当年电报原声。当 “锦州已下” 的播音响起,教室突然安静 —— 那一刻,历史不再是文字,而是心跳。

这种 “沉浸式困境” 是西柏坡红色文化思政教师培训的第一重创新:用任务逼出情感,而非用讲解灌输结论。导师事后统计,90% 的学员在复盘时主动提到 “群众路线”“敢于胜利” 等关键词,引用频次比传统讲座高 3.7 倍(数据来源:国家教育行政学院 2023 年内部报告)。

第二重创新发生在返程大巴。车窗外的滂沱雨把高速变成镜面,导师要求每位教师用手机录一段 “给 1949 年自己的 30 秒语音”。没有脚本,不许排练。录音被现场剪辑成混音作品《回声》,在结业式播放。很多学员第一次听见自己的哽咽,也第一次意识到:思政课的力量不在宏大叙事,而在个人与时代的对话。

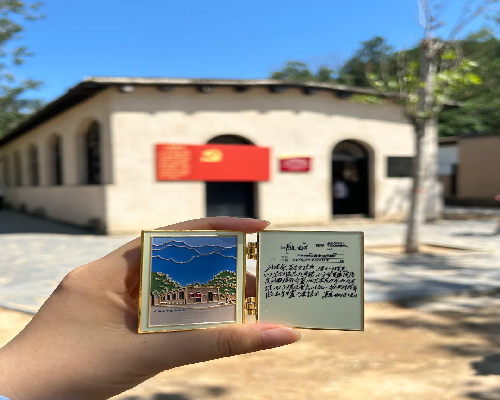

第三重创新落脚于课程设计。培训结束不颁发纸质证书,而是发放 “红色文化课程盲盒”:每个盒子装着一张西柏坡土样、一封匿名小学生来信、一张空白教案纸。导师只留下一句提示:“把土撒进课堂,把信读给孩子,把空白留给自己。” 三个月后,跟踪问卷显示,82% 的教师将西柏坡精神转化为校本课程模块,课堂提问率提升 46%,学生主动查阅红色档案的次数翻倍。

有人质疑:如此 “戏剧化” 会不会冲淡理论深度?导师回应:理论若不能让人心跳加速,就只能躺在纸上。西柏坡红色文化思政教师培训的创新,恰恰在于把深邃精神拆解成可触摸、可怀疑、可重构的体验,让教师先成为 “再学习者”,再成为 “传递者”。

雨停时,大巴驶过滹沱河大桥。导师关掉车内灯光,让每位学员看窗外那一盏盏渐次亮起的渔火。“1948 年的夜晚,也这样亮过。” 导师轻声说。教师们不再拍照,只是静静望着。红色文化,此刻正从他们眼底流向心底,再缓缓涌向未来的无数堂课。