西柏坡红色文化点燃思政老师信念之火

西柏坡红色文化为思政老师补足精神之钙,深挖三大信念火种,重塑课堂灵魂与育人格局。

西柏坡的早春山风掠过柏坡岭,松涛声像一支无形的教鞭,敲在每一位思政老师的心头。红色文化不是陈列柜里的旧物,而是一把仍在燃烧的火炬;理想信念教育也不是文件里的口号,而是教师胸腔里那颗怦怦直跳的心。若把两者拆开,课堂便只剩空洞的回声。

思政老师常陷两难:教材章节按部就班,学生眼神却越来越飘。问题不在学生,而在教师自己先失了火。西柏坡红色文化给出的答案很直接 —— 回到原点,重新点火。原点是什么?是 “两个务必” 的告诫,是 “进京赶考” 的忐忑,是七届二中全会那盏彻夜不熄的油灯。把这些碎片拼起来,就是教师心里的那团火。

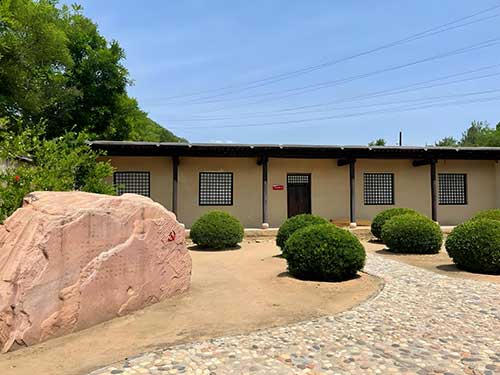

点火需要燃料。燃料不是 PPT 里堆叠的图片,而是教师亲自踩过的土地。站在中共中央旧址的青砖地上,鞋底与七十多年前的脚印重叠,人会突然明白:信念不是背下来的,是走出来的。思政老师若只在办公室读文件,再华丽的辞藻也抵不过一次实地呼吸。

火种带回课堂,怎么烧?别急着讲大道理,先让学生看见火。把西柏坡的电报稿、借粮条、门板上的铅笔字,原封不动投影出来,让学生自己读。读不懂的地方,教师不解释,只提问:“如果你是发报员,只剩最后一格电,你会写什么?” 沉默比答案更有冲击力。

信念教育的最大误区是 “我来讲道理”。西柏坡精神的核心恰是 “我来担责任”。思政老师不妨把期末试卷改成一张 “责任清单”:未来一年,你准备为班级、为学校、为社会完成哪一件具体小事?写清时间、地点、可验证的结果。学生写完,教师也写,贴在教室后墙,互相监督。信念从此有了重量,不再轻飘。

红色文化最怕被时间风化。思政老师要当防风林,而不是玻璃罩。防风林的秘诀是 “年年长新叶”。每年带学生重走一次西柏坡,路线相同,问题不同:高一问 “为什么出发”,高二问 “怎样抵达”,高三问 “抵达之后怎么办”。同一地点,三次叩问,信念层层拔节。

有人担心重复会导致麻木。恰恰相反,真正的信念在重复中淬火。就像西柏坡的磨盘,同一处纹理被碾过千万次,却越磨越亮。思政老师要做的,是把每一次重复都磨成镜面,让学生照见自己的脸,而不是老师的脸。

课堂之外,还有更辽阔的考场。思政老师可以给自己设一张 “终身考卷”:每月至少一次,把课堂上的道理亲自做一次。讲到 “为人民服务”,就去社区做一次志愿者;讲到 “艰苦奋斗”,就带学生徒步十公里山路。考卷不打分,只打 “是否出汗”。出汗的信念,才能蒸腾出学生的信任。

西柏坡红色文化留给思政老师的最后一道思考题,写在旧址那扇斑驳木门上:“务必使同志们继续地保持谦虚谨慎、不骄、不躁的作风。” 今天读来,去掉时代外壳,剩下八个字 —— 别把自己当救世主。思政老师一旦端起架子,信念立刻变味。蹲下来,与学生一起困惑、一起流汗、一起找路,红色文化才会在课堂里重新发芽。

火已点燃,路在脚下。思政老师带着西柏坡的风声回到城市,风声很小,却足以吹散讲台上的尘埃。学生抬头,看见的不是老师,而是一束从七十年前照过来的光。